"...ich sah Plastiken, die mich mit meiner eigenen inneren Gefangenschaft vor und nach der letzten Flasche so radikal konfrontiert haben, daß ich davon schreiben möchte."

INNERE GEFANGENSCHAFT

von Ernst Herhaus

Im Herbst des Jahres 1969 transportierte Schneeflocke mich, einen Kranken mit Erfahrung in lebendigem Verstorbensein und mit reifenden Monotonien (Schweigen, Trinken und Schreiben), aus dem Tessin zurück in Richtung Frankfurt. Wir machten Station im schönen Chiemgau und besuchten dort Freunde: Usch und Fred Dahmen.

Wir kamen in Pittenhart an, betraten das Haus, gerieten in eine kleine Nachmittagsgesellschaft. Ein Mann trat in mein Blickfeld. "Werner Arndt", sagte der Mann. Ich behalf mir mit meinen soliden Floskeln.

Der Mann, hager und still, wirkte völlig isoliert in jenem Kreis und, jenseits jeder Höflichkeit oder Unhöflichkeit, so ernst wie ich selber. Er kam mir vor wie jener halbstumme Grieche, der sich den Mund mit Steinen gefüllt hatte, um Sprechen zu lernen. Ich, gewöhnlich fähig, eine Unterhaltung mit stoischer Rollenfasson über die Strecke zu bringen, zog mich von jenem Fremden innerlich zurück. Daß er sich mir mit einem Vor- und Nachnamen vorstellte wie jedermann, erschien mir nach einer Stunde bereits wie ein obszöner Akt. Die Unbeholfenheit dieses Menschen in Uschs cercle ließ in meiner Krankheit Packeis entstehen. Ich witterte in diesem Fremden inspiriertes Unglück, Begreifen des Unterschieds zwischen Unglück und Leiden. Schließlich sagte Werner Arndt zu mir, auch er sei, wie Fred, ein Maler. Diese Feststellung empfand ich als Ohrfeige mit der flachen Hand, als Ohrfeige nicht von Arndt, sondern als Ohrfeige einer Hälfte von mir, die neben mir herging und für jene Hälfte von mir, die bei mir war, fern und unkontrollierbar blieb. Ich nickte Arndt schweigend zu, zog mich nun von allen im Raum zurück und begann zu trinken. Ich hatte längere Zeit nicht getrunken, hatte gegen die Flasche gekämpft und wieder geschrieben. Als ich zu Usch sagte: "Hole mir eine Flasche" und Usch, um keinen Skandal zu riskieren, die erste Flasche Wein brachte, verließ Schneeflocke das Haus. Ich sah ihre Panik und trank noch fünf Flaschen Wein, dann eine Flasche Birnenschnaps. Ich blieb ruhig und sprach mit niemand dort mehr, betrachtete eine bestimmte Arbeit Freds, setzte mich dann, schon tief im Dimitrijzustand, in Uschs Küche und schrieb eine Notiz über jene Arbeit Freds. Als ich die Notiz beendete, kam Schneeflocke zurück und sagte mir, was ich im Dimitrijzustand gemacht hatte (Schweigen, Trinken und Schreiben). Wir übernachteten im Hause Uschs und Freds. Beim Frühstück mit ihnen sagte ich zu Fred: "Wir sind alle schon gestorben, es werden nur wenige sein, bei denen diese Erfahrung zu ihren Lebzeiten eintrifft. Warum kannst du noch arbeiten? Es werden immer weniger werden, die ihre innere Gefangenschaft begreifen und die ihr Verstorbensein mit einem lebenswerten Tod abschließen können." Damit begann ich alles um mich herum zu vergessen.

In der Osterzeit dieses Jahres (1978) erreichte mich der Anruf einer Frau: "Eva - erinnern Sie sich noch an einen Herbstnachmittag bei den Dahmens im Chiemgau? Herbst 1969? An den Maler Werner Arndt?" - "Eva? Eine Frau aus München?" fragte ich. "Ja, aus München, damals lebte ich in München. Ich war an jenem Nachmittag mit Werner Arndt gekommen, traf dort Sie und Ihre Frau Eleonora. Schneeflocke nannten Sie sie. Gibt es sie noch?" Ich sagte: "Ja, es gibt Schneeflocke noch und es geht ihr sogar passabel." - Ach, ich meinte - gibt es Sie beide noch?" fragte Eva. "Es gibt uns beide noch", sagte ich und erinnerte mich, mit meinem grauenvollen exakten Gedächtnis, daß ich am 9. Juli. 1977 in meinem Tagebuch gefragt habe, ob ich eines Tages in die Sprache vom Unheimlichen eintreten würde? In diesem Augenblick, da ich zu Eva sagte, es gäbe uns beide, hatte ich den Eindruck, daß ich am Ende dieses Jahres, des fünften Jahrs meiner fortbestehenden inneren Gefangenschaft nach dem Trinkstop, in die Sprache vom Unheimlichen eintreten werde. "Herr Arndt hat in den ganzen Jahren seither oft von Ihnen gesprochen und er läßt durch mich fragen, ob man sich einmal wiedersehen könnte?" - "Das ist möglich", sagte ich und wir trafen die Verabredung.

Gestern also fuhren Schneeflocke und ich nach Eisenbach im Taunus. Wir hielten am Holzplatz eines Sägewerkes und sahen, auf einer Anhöhe, ein Holzhaus in einer wuchernden grünenden Wildnis. Am Fenster dieses Holzhauses erschien ein Gesicht, dann ein Arm, der herauf wies. Wir verließen den Wagen, gingen einen Teerweg hinauf.

Hinter einem Staketenzaun erschien Werner Arndt. Wir durchschritten sein Gartentor. Dann sah ich die Cager, die Wesen, die Existenzen in den offenen Käfigen. Ich sah zuerst einen Kauernden. Sein offener Käfig war beengt. Kopf, Hände und Füße des Kauernden waren erhalten, sonst blickte ich in Hohlheit, aufgebrochene Seite, Leere. Ich sah mich.

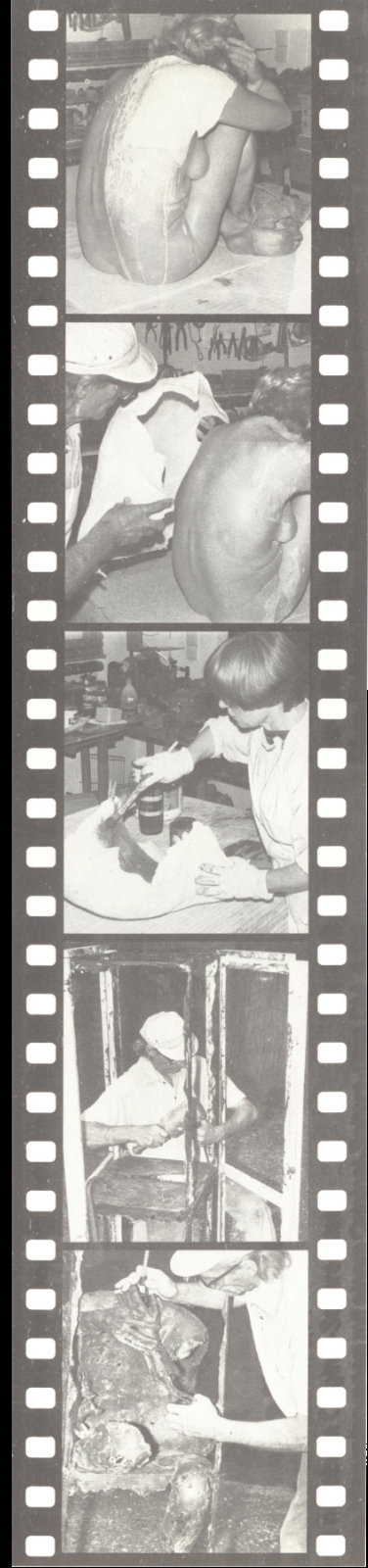

Werner Arndt in Eisenbach mit seinen Cagern

Ich fragte Arndt dann noch: "Gibt es, für Sie, einen Unterschied zwischen Leiden und Unglück?" Er antwortete: "Leiden können ein für die schöpferische Arbeit fruchtbarer Zustand sein, wenn man diesen Zustand akzeptiert. Unglück kommt von außen und kann Leid auslösen." Ich erlebe es ganz anders, aber das ist ja das Lebendige in allen Sprachen, daß unterschiedlichste Verstehensweisen der selben Wörter Gespräche ermöglichen, Gewalt mindern. "Woran leiden Sie am meisten?" fragte ich. Arndt: "An der Einsamkeit, diesem geringen Kontakt zu Menschen, die Kunst interessiert." Ich sagte: "Ich empfinde meine Einsamkeit als wundersame Gabe, aber das Alleinsein und die Einsamkeit dazu, das ist oft kaum auszuhalten. Das Alleinsein empfinde ich als den geringen Kontakt zu mir selber, der meinen Hang zur Selbsteinschließung fördert. Änderte ich es nicht immer wieder, ich wäre längst tot."

Werner Arndt überlegte, dann sagte er: "Ich komme durch unsere Unterhaltung darauf, daß Einsamkeit wahrscheinlich geringer Kontakt zu mir selber ist." Wiederum ist es ganz anders bei mir und wiederum verstand ich Arndt gut, weil ich zur Kenntnis nahm, was er mir von sich sagte. Ich fragte: "Was betrachten Sie als ihr größtes Unglück?" - "Künstler geworden zu sein", sagte der nüchterne Mann. "Wie erleben Sie innere Gefangenschaft?" fragte ich. "Als meinen Zwang, solche Wesen in solchen Käfigen machen zu müssen", sagte er. "Wie reagierte ich bei meinem Besuch in Eisenbach auf den unerwarteten Anblick Ihrer Arbeiten?" fragte ich Arndt, als er mich vor einer Woche in Frankfurt besuchte. "Sie waren sehr schweigsam. Ich fühlte sofort dieses intensive Schweigen. Zu Eva sagte ich später, daß ich Sie schon vor Jahren für einen Menschen gehalten habe, der sich vorwiegend schreibend äußert.

Ich war, damals im Chiemgau und jetzt, bei Ihrem Besuch in Eisenbach, übrigens ganz sicher, daß Sie verstehen, was ich mache." Ich fragte: "Wie reagierte ich auf die Menschenreste in den Käfigen? Antwort: "Sie sagten schließlich knapp und eindeutig, mit diesen Restexistenzen in den offenen Käfigen könnten Sie sich identifizieren und es sei Ihnen am unheimlichsten, daß die Käfige offen sind, denn damit sei es nun vollends klar, daß da wohl nie einer mehr herauskäme." - "Habe ich das tatsächlich gesagt?" fragte ich und Arndt sagte: "Wörtlich. Denn Sie waren ja viele Jahre so kaputt wie diese Wesen da, so leer, so ausgebrannt." Ich sagte: "Der Anblick solcher Wesensreste muß überzeugend erhalten bleiben."

"Wie machen Sie so einen Cager?"

fragte ich ihn. "Zuerst suche ich einen Menschen, der bereit ist, sich abformen zu lassen", sagte er. Ich war sehr berührt, als Arndt sagte. "Zuerst suche ich einen Menschen". Mir fiel ein Stoßgebet aus der Anfangszeit meiner Niederschrift von "Kapitulation. Aufgang einer Krankheit" ein, während ich Sprache suchte: "Gott, gebe mir einen fragenderen Geist - Abenteuer, gelinge!" Arndt fuhr fort: Das Modell zieht sich aus. Ich weiche Gipsbinden ein und lege sie über die Teile des Körpers, die ich abformen will." Mit Schrecken stellte ich mir vor, daß ich mit solchen Gipsbinden bedeckt sei. Ich sagte: "Ich lebe oft mit dem Gefühl, daß nur noch meine Stirn, meine Hände und meine Füße leben, daß alles andere leer und ausgehöhlt ist bei mir." Arndt sagte: Nach einer Viertelstunde werden die Binden hart und ich nehme sie ab. Dann isoliere ich die gewonnenen Gipsformen mit einem wachshaltigen Spezialmittel, damit sie ihre Saugfähigkeit verlieren. Anschließend lege ich kunstharzgetränkte Glasfaser-stränge, Matten und Gewebe in die Negativformen.

Ich stellte mir vor, daß mir das alles zustoßen könnte. Dabei war mir, als entferne der Künstler diejenigen Teile meines Leibes, die bisher noch in ihrer mir vertrauten Weise da waren, meine Stirn, die Hände und die Füße. "Wenn, nach einigen Stunden, das Ganze hart ist, weiche ich die Gipsform mit der Glasfaser-Polyestereinlage in einen Wasserbehälter ein. Die Binden saugen sich voll Wasser und lassen sich dann von der Form lösen", sagte Arndt. Ich sah meine Stirn, die sich von der Modellform ablöste: ihre Erhaltung bis heute verdanke ich meinem Nichttrinken und der Hilfe der Freundinnen und Freunde in meiner Alkoholikertruppe. Dann sah ich meine Hände, die sich von der Modellform ablösten: ihre Erhaltung trieb mir Tränen der Beschämung in meine erloschenen Augen. Denn mein Gehirn, lediglich Schaltstelle für die Liebe anderer Menschen zu meiner aus Hochmut, Jähzorn und Verachtung verdorbenen Existenz, mein Hirn war im übrigen vollkommen wertlos, weil sich in mehr als zwanzig Jahren geduldiger Schreibschinderei, alles Denken und Harren dank fremder Liebessprache in meine Hände verlagert hatte. Schließlich sah ich, wie meine Füße sich aus der Abformung lösten. Sie waren der Rest dessen, was nicht hohl wurde in meinem Leben, mit meinen Füßen erreichte ich, nun seit Jahren, immer wieder die reifende Tür zur Truppe. Arndt sagte: "Die nun gewonnenen Positiv-Menschenteile sind bereits eingefärbt und zwar, nach meinem Wollen, in grauen Schimmeltönen." Die Mitteilung des Künstlers erschütterte meinen Hochmut, der sich nicht geändert hat durch mein langes Nichttrinken. Ich wurde, wie von einer fremden machtvollen Hand, aus meinem Stuhl hochgehoben, ich wollte Werner Arndt in aufwogender Liebe umarmen, aber ich war so krank, daß ich mich nicht getraute, sondern mich ohnmächtig wieder hinsetzte, Arndt durchdringend und schweigend anschaute, während mir aufging, daß das demutsvolle graue Denken vieler Nichtsüchtiger und Süchtiger mir auch an jenem Tag half, meine anmaßenden Erwartungen zu mindern und mit unverdientem Glück an diesem Tag williger zu meinen drei Wesensresten zu sein.

"Nun gehe ich zu meinem Probekäfig aus Eisen," fuhr Arndt fort, "ich kann den Käfig verkleinern oder auch vergrößern, ich nehme die Teile und versuche, zunächst improvisierend, meine Konzeption, die für die jeweilige Abformung richtige Käfiggröße zu finden. Es hat sich ergeben, daß ich Käfige mache, welche die in ihnen hinkünftig Existierenden fühlbar beengen".

Ich dachte an mein Käfigleben mit Schneeflocke und mit mir selber und an Schneeflockes Käfigleben mit mir. Es war fühlbare Be-engung für uns beide, aber es war (für mich in jedem Fall) auch bejahte innere Gefangenschaft mit dieser Frau. Auf einmal sah ich mich, in den das Kunstwerk entmystifizierenden Worten Werner Arndts, mit meinen Resten Stirn, Händen, Füßen. Direkte geistige Schau dank der kargen Werkstattsprache Arndts: meine Stirn zur Umschalung meiner Geistesleere, meine Hände zum Schreiben, meine Füße zum Hin und Hergehen im Käfig und im Arbeitsraum. Arndt fuhr fort: "Wenn im eisernen Modellkäfig die richtige Größe für den Cager gefunden ist, fertige ich aus Holzlatten ein Negativmodell des Käfigs. Es wird gewachst, sodann mit Glasfasersträngen und mit Harz ausgelegt." Und wiederum sah ich mich, wie ich bin, suchtkrank und trocken, autoritär und geil, geduldig im Schaffen, demutsvoll vor Schwachen, hochmütig gegen mich und kochend in diesen Widersprüchen. Die unkäufliche und ruhige, entgegen-kommende Sprache des Mannes, der das Anstößige in mir freilegte durch seine Cager, war an diesem Tage jene geistige Fremdhilfe, die mich leitete, mein Käfigleben mit mir und mit Schneeflocke und mit vielen von euch ohne Selbstmitleid zu bejahen, mit radauloser Liebe und ohne Illusionen.

Werner Arndt, das fühlte ich, kam zu einer abschließenden Feststellung: "Nun werden dann die Holzlatten abgeklopft. Dann montiere ich die Menschenreste fest in den für sie gemachten und beengenden Käfig. Die Käfige haben keine Wände." Wir standen auf und gingen beide zum Fenster meiner Schreibeinöde, dieser Festung des Alphabets, der bleibenden Architektur wachsender Liebe zu allen Wesen in bejahter innerer Gefangenschaft. Wir betrachteten die großen Kastanien draußen in der Hansaallee, ein Meer aus frischem Grün. "Gewöhnlich suche ich keine ganz jungen Menschen für meine Cager. Würden Sie mir eines Tages erlauben, einige Teile von Ihnen abzuformen?" fragte Arndt. Mich packte Furcht, aber dann sagte ich:

"Gewiß - wenn Sie es wünschen."

(Mit freundlicher Genehmigung des Autors nachgedruckt.)

Zurück zur Ausstellungsseite ----------------------------------- Zurück zum Seitenanfang